01.07.-22.07.2018

Das sagenumwobene Swanetien. Wildes, schönes Land, wo die Menschen nicht weniger stolz sind als die schneebedeckten Bergspitzen. Wo Gastfreundschaft, Respekt und Ehre seit jeher großgeschrieben werden. Und wo die berühmt-berüchtigte Ushba ihr Unwesen treibt und Bergsteiger anlockt.

Georgien hat für mich einen persönlichen Bezug. Zum einen stamme ich aus dem europäischen Osten und dieses Land war uns, Ukrainern, schon immer sympathisch. Allein schon der Akzent der Georgier im Russischen ist beliebt und der Gegenstand etlicher (nie böser!) Witze. Und von der georgischen Küche kann man sowieso nicht anders sprechen, als davon zu schwärmen. Zum anderen lernte meine Mutter dort das Bergsteigen und legte es mir ohne es zu wollen in die Wiege – dank all den Dias, Büchern und Liedern, die wir zu Hause hatten.

Deswegen, aber auch weil ich seit über 10 Jahren kein ex-sowjetisches Land mehr besuchte, freute ich mich auf die Reise fast noch mehr als auf die Berge selbst. Doch natürlich wollte ich auch den in der russischen Sprache in unzähligen Gedichten und Liedern besungenen Kaukasus endlich mit eigenen Augen sehen.

Der Pilot brach den bereits angesetzten Landeanflug ab und zog steil hinauf. Erst mehrere Minuten später folgte der Kommentar: Wir sollen warten. Nach einer Runde um das Flughafengelände durften wir landen. Das Gepäck kam vollständig und unbeschädigt – bei mehreren Zwischenfällen in den letzten Jahren bin ich dafür inzwischen sehr dankbar. Wir stiegen schnell und ohne Probleme in den Stadtbus um und tuckelten fast eine Stunde durch die Vororte zum Hauptbahnhof – für umgerechnet 30 Cent.

Die Aufgabe am Bahnhof war es, das Gepäck bis zur Weiterfahrt per Zug loszuwerden; die Zugtickets selbst haben wir bereits von Deutschland aus gebucht. Hier wurde ich zum ersten Mal in die „Heimat“ geholt: Die Gepäckaufbewahrung befindet sich in einem scheunenartigen Nebengebäude etwas seitlich (links) am 1. Gleis und wird von einem Wärter betreut. Er stellte uns auch eine Quittung aus; der Preis ist mit mehreren Euro pro Gepäckstück ok, aber nicht günstig.

Nun ging es auf die Beschaffungstour: Gas und Essen brauchten wir noch. Ich kontaktierte bereits im Vorfeld via Facebook einen Outdoorladen in Tiflis (Magellan Georgia, Mitskevichi Street 68) und sie versicherten mir, gerade mehrere Kisten Schraubkartuschen aller Varianten erhalten zu haben. Im Nachhinein wäre es nicht nötig gewesen: Braucht man nur einige Kartuschen, bekommt man sie auch vor Ort in Mestia.

Es ist möglich, sich in der Stadt ein Taxi zu nehmen und sich überallhin fahren zu lassen. Ich bevorzuge jedoch (nicht nur im Osten) das Eintauchen in das einheimische Leben, so stiegen wir erneut in einen Stadtbus ein. Da wir noch keine aufladbaren Fahrkarten hatten, mussten wir bar bezahlen und verzweifelten an dem Zahl“kasten“. Letztendlich erklärte man uns, wie der Automat funktioniert und dass wir Kleingeld brauchen – ganze 0,5 Lari pro Person, umgerechnet 16 Cent.

Man sollte übrigens die Russischkenntnisse der Georgier nicht überschätzen – zwar sprechen die meisten Älteren recht gut, bereits unter 40-50jährigen verstehen viele jedoch kaum etwas. Und bei der georgischen Sprache samt ihrer wunderschönen Schrift ist man vollkommen aufgeschmissen. Das Englische ist in den Touristenregionen und unter Jüngeren relativ verbreitet, insgesamt hatte ich das Gefühl gleich viel auf Russisch und Englisch erledigt zu haben – allerdings bei verschiedenen Generationen.

Zurück auf dem Hauptbahnhof, quartierten wir uns im obersten Stock in einer geräumigen Kantine ein. Der Grund dafür waren die +38°C im Schatten bzw. die gute Klimaanlage im Café. Das Essen war ok und nicht zu teuer, aber auch nicht mit den Lokalen in Mestia vergleichbar. Und als Nachtisch gab es schon mal das leckere Obst, an dem ich in der Stadt nicht vorbei gehen konnte…

Verlässt man den Bahnhof nach „hinten“, zum Überlandbusbahnhof hin und biegt nach rechts ab, so kommt man in 5-10 Minuten zu einem großen Supermarkt. Dort lohnt es sich für die Touren einzudecken; in Mestia hat es zwar jede Menge und teilweise gut bestückte Tante Emma Läden, so eine Auswahl auf einem Fleck sucht man dort aber vergeblich. Auch bekamen wir dort riesige Portionen an frisch zubereitetem Pfannkuchen mit Schokolade und Obst – die kulinarische Reise begann!

Und endlich ist es Abend. Um 22 Uhr war es immer noch unerträglich heiß, in einem, den gesamten Tag am ungeschützten Abstellgleis verbrachten, Zug sowieso. Wir entschieden uns für einen Nachtzug älterer Art – es gibt nur Liegewagen, man bekommt Bettwäsche und kann bei rhythmischen Geräuschen der Fahrt gut schlafen. Die modernen Sitzzüge fahren schneller, aber entweder tagsüber oder so, dass man die halbe Nacht irgendwo verbringen muss. Für die Tickets in der zweitbesten (von drei) Klasse haben wir etwa 8 Euro bezahlt plus einige wenige Euro fürs Übergepäck, die wir direkt beim Schaffner entrichteten und trotz anfänglicher Skepsis bezüglich des Aufpreises auch dafür eine offizielle Quittung ausgestellt bekamen.

Nun blieb nur noch die fehlende Klimaanlage. Es fühlte sich an wie ein schlechter Witz, man dachte, es keine Vierstunde lang aushalten zu können. Männer standen oberkörperfrei an den Fenstern, der Schweiß tropfte runter. Die Georgier litten und fluchten nicht weniger als wir – es schien doch nicht die Regel zu sein. Während der Fahrt lief die Klimaanlage an, schaffte es aber trotzdem nicht, den Wagen auf eine akzeptable Temperatur runterzukühlen. An den teilweise langen Halten ging sie aus und es wurde erneut schlicht unerträglich… Die Bettwäsche wurde diesem Zug ausnahmsweise mal „nicht ausgehändigt“, was uns bei der herrschenden Temperatur aber nicht weiter störte.

Gegen 6 Uhr morgens wurden wir vom Zugbegleiter geweckt. Ein letztes Mal darf man aufs WC und Zähneputzen, bevor die Toiletten wie üblich noch weit außerhalb der Ortschaft verschlossen werden (auf freier Strecke entleern sie sich direkt auf die Gleise). Zugdidi, die Endstation. Ein trostloser, heruntergekommener Bahnhof im Morgengrauen, etliche Minibusse, die auf Reisende warteten und kurz darauf zumeist nach Mestia abfahren. Hier bekam ich eine erste Lektion in Sachen „Georgien“ – die Jungs haben es zuerst nicht einmal bemerkt.

Ich ging los, um uns die Weiterfahrt zu organisieren. Sprach mit einem der Fahrer, fragte nach dem Preis. Er schien ausgebucht zu sein und zeigte mir einen anderen Fahrer, der mich daraufhin aus der Ferne begrüßte. Ich ging die Sachen und die anderen holen. Als wir wieder da waren, sah ich diesen gezeigten Fahrer nicht mehr und wurde sofort von jemand anderem angeworben. „Freier Markt“, dachte ich, und sagte zu, mit ihm zu fahren – die Preise waren alle gleich (20 Lari, etwa 7 Euro). Im selben Augenblick sah ich Murab, der mir zuvor gezeigt wurde, wieder – gekränkt und aufgebracht. Die Sachen noch nicht verladen, entschuldigte ich mich intuitiv bei diesem anderen Fahrer und steuerte Murab an – gut so. Es kam zu einem Wortwechsel auf Georgisch, welcher sich alles andere als nett anhörte, doch damit war die Frage geklärt und wir bei dem Richtigen gelandet. Und ich daran erinnert, wo ich mich befinde – selbst ein Handzeichen reichte zuvor als ein Versprechen aus und diese müssen (!) eingehalten werden, sonst ist es eine Beleidigung.

Murab wird uns als Fahrer fast die gesamte Reise begleiten. Er wird uns noch vieles zeigen, erzählen und lehren, aber dazu später mehr. Zuerst sitzen wir mit einigen Mädels aus Tschechien in seinem Neunsitzer und fahren zügig, aber sicher nach Mestia.

Mestia ist ein 2Tsd Einwohner Ort und die Hauptstadt der historischen Region Swanetien. Die Fahrt von Zugdidi dauert 3,5 Stunden, wobei in der Mitte an einem kleinen Esslokal eine Pause eingelegt wird. Man fährt entlang eines Flusses und schon hier waren wir von seiner reißenden Strömung beeindruckt. Noch nie habe ich eine solche Wassergewalt gesehen, nicht einmal in Patagonien. Die Straße ist inzwischen recht gut, das Meiste wurde unter dem Präsidenten Michail Saakaschwili fertig gestellt, der Rest wird Millimeter um Millimeter jetzt gemacht. In der Ortschaft wurden wir zu unserem von Deutschland aus gebuchten Gasthaus gebracht und herzlich verabschiedet.

Das „Guesthouse with pine trees“ verfügt über nur vier Zimmer, davon zwei zusammen gelegen. Die Gastgeberin betreibt außer der Gästezimmer noch einen kleinen Laden im Erdgeschoss und ist somit immer verfügbar. Unglaublich zuvorkommend und nett, wird sie jeden unserer Aufenthalte dort zu einem kleinen Highlight werden lassen, auch wenn unser spontanes Kommen und Gehen für sie eine Herausforderung war. Es gibt zwar jede Menge Unterkünfte in Mestia, sie sind im Sommer wie Winter (Skiort) gut ausgebucht. Wir waren mit unseren geräumigen, sauberen Zimmern, der Dusche mit der Waschmaschine und der Gemeinschaftsküche hoch zufrieden.

Von der Reise noch müde, waren wir zum einen hungrig, zum anderen aber unglaublich neugierig auf die Berge. Im Zentrum des Dorfes befinden sich mehrere kleine Restaurants mit jeweils exzellenter Küche und für Mitteleuropäer sehr attraktiven Preisen – selbst als jemand, der nie über das Essen schreibt, muss ich die georgische Küche wieder und wieder loben.

Nächstes Anlaufziel war die Bergwacht. Im Kaukasus ist es üblich, sich vor einer Bergunternehmung, sei es eine Gipfelbesteigung oder „nur“ Trekking, bei der Bergwacht abzumelden. Mit etwas Glück bekommt man auch einige Informationen über den Zustand der Routen, diesbezüglich wurden wir allerdings enttäuscht. Während bei unserem ersten Besuch wir auf jemanden trafen, der kompetent wirkte und sowohl Russisch als auch Englisch sprach, war die Verständigung mit anderen völlig unmöglich und die jungen Männer kannten teilweise nicht einmal die Namen der umgebenden Berge, geschweige denn, ob die alten Routen auf diese noch begangen werden.

So standen wir am Ankunftstag am frühen Nachmittag fit und vorbereitet da und obwohl es nicht der Plan war, entschieden uns, direkt zum Tetnuldi, unserem ersten Gipfel, aufzubrechen.

Tetnuldi

Mit seiner moderaten Schwierigkeitsbewertung (russisch 2a, schweizer Skala PD+) ist Tetnuldi einerseits bergsteigerisch spannender als der Gletscherwanderberg Laila (4009m, F), andererseits aber auch nicht so anspruchsvoll wie die Ushba (Nordipfel 4710m russ. 4a/D+, Südgipfel schwieriger). Wobei Achtung: Auch wenn sich die absoluten Schwierigkeiten sehr in Grenzen halten, ist es wie alles im Kaukasus ein Berg, der abwechslungsreiches Gelände mit einem entsprechenden Risikoprofil bietet (kraxeln im Schutt, Fels und mixed, steile Schneefelder, schmaler Grat, ggf. Blankeis) und natürlich eine mehrtägige Unternehmung mit Zelt bedeutet. Auch ist das georgische Wetter kein Geschenk und darf nicht unterschätzt werden.

Der Pfad in Richtung Tetnuldi beginnt im Skigebiet auf einer Höhe von etwa 2900m. Er führt leicht wellig über traumhafte Blumenwiesen, die schönsten, die ich bisher gesehen habe. Die formschöne Gipfelpyramide hat man von hier gut im Blick – später wird sie hinter Geröllhalden verschwinden.

Das erste Lager wird typischerweise nach 2-4 Wanderstunden auf den letzten grünen Flächen aufgeschlagen. Von hier hat man einen herrlichen Blick auf die fernen Bergketten; wir wurden darüber hinaus von einer Pferdeherde besucht, wobei einige ausgesprochen neugierige Tiere sich sehr für unsere Bekleidung und Rucksacke interessierten. Die Stimmung, am Anreisetag plötzlich mitten drin in den Bergen zu sein, in der Abenddämmerung, von Pferden umringt vor unseren Zelten sitzend – unbezahlbar.

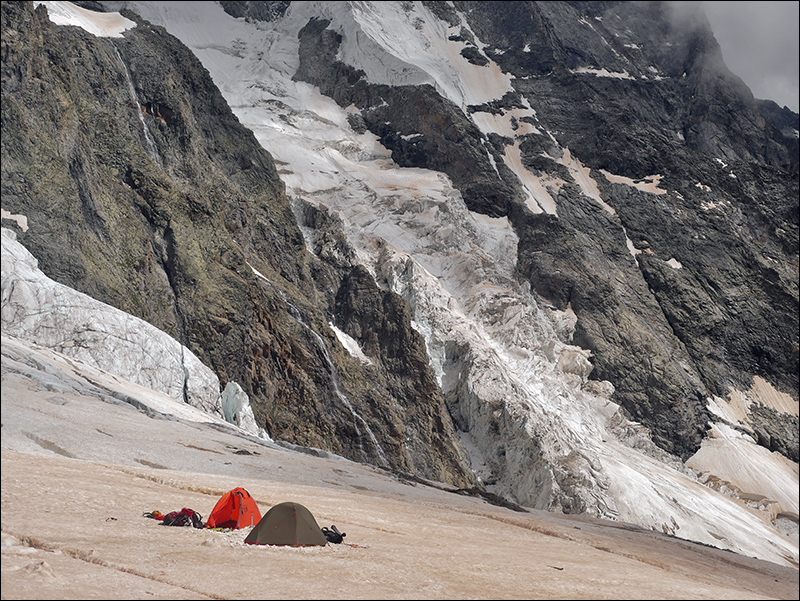

Den nächsten Zustiegstag verbringt man im Geröll und, falls man Glück hat und es noch genug Schnee liegt, in steilen Schneefeldern. Wir hatten eine Spur und die Orientierung war somit einfach, zwei Wochen später, als der Schnee komplett weg war, wurde diese um einiges schwieriger. Das Gipfellager wird auf etwa 3800m auf einem einladenden Hochplateau am Rande des Gletschers errichtet. Zwar kann man auch noch eine Etage höher steigen, auf das „Kissen“ auf 4100m, doch dort ist man recht exponiert und riskiert als nicht Akklimatisierter Höhenprobleme; bei uns kam es wegen des starken, kalten Windes sowieso nicht in Frage.

Parallel zu uns waren noch einige Seilschaften unterwegs. Ein polnisches Paar erreichte den Gipfel, kam aber recht mitgenommen zurück – „windig und kalt“. Auf dem Gipfel lag eine wolkige Fahne, dort wollte ich an dem Tag nicht sein. Aber auch am nächsten Tag nicht: Die ganze Nacht schüttelte und rüttelte es an den Zelten. Wir wagten tagsüber einen Ausflug bis auf etwa 4500m, drehten am Beginn des Grates jedoch um, genauso wie alle anderen, die es versuchten.

Auch am nächsten Tag wurde das Wetter nicht besser; um die Zeit nicht zu verlieren stiegen wir ab mit dem Trost, zum einen besser akklimatisiert zu sein und zum anderen uns an die kaukasischen Verhältnisse ein wenig gewöhnt zu haben.

Ushba

Mount Ushba. Die unnahbare zweigipflige Hexe, das Symbol der Region und neben dem Elbrus auch des gesamten Kaukasus. Das Matterhorn des Ostens, umgeben von Mythen und Mystik. Diesem Berg wird jede Menge Respekt gezollt, unter anderem wegen des unvorhersehbaren Wetters und des verhältnismäßig langen Zustiegs.

In Mestia angekommen, ging es für uns erneut zur Bergwacht und 500m weiter zur Grenzpolizei. Dort bekamen wir nach Vorlage unserer Pässe und Beantworten einiger Fragen bezüglich der Bergerfahrung eine schriftliche Genehmigung für die Grenzzone, in der sich der Berg befindet. Die Beamten waren ausgesprochen freundlich; der Chef notierte uns sogar seine private Telefonnummer mit der Bitte, uns vom Berg zu melden. Er erzählte uns auch, dass am Vortag eine Brücke und einige Bauten vom angestiegenen Fluss weggespüllt wurden und wir etwas aufwändiger auf der anderen Flussseite zusteigen müssen. Menschen kamen zum Glück nicht zu Schaden.

Jetzt oder später? Ist es noch nicht zu früh im Jahr, die letzte Besteigung ist doch inzwischen drei Wochen her und fand noch bei winterlichen Bedingungen statt? Der Wetterbericht für die kommenden Tage war bescheiden, irgendetwas sagte mir aber, dass es unsere einzige Chance sein wird und wir einen passenden Tag erwischen können – danach wird es zu warm, der Schnee noch schlechter und die Flüsse noch höher. Zwischenzeitlich schrieb ich unbekannterweise denjenigen an, der als letzter oben war: Ein ukrainischer Guide mit seinem Partner. Er meldete sich zurück und erklärte mir geduldig die Route, wobei ich ihm bei vielen alpinistischen Fachbegriffen trotz Sprach- und Fachkenntnisse kaum folgen konnte. Seine Einschätzung war jedoch klar: Machbar. Aber nicht einfach.

Am frühen Morgen brachte uns Murab in sein Heimatdorf, Mazeri. Er organisierte für uns auch zwei Pferde und einen „provodnik“, oder, wie er sich selbst definierte, wortwörtlich einen Pfadfinder. Aufgrund der nun fehlenden Brücke wanderten wir durch den Wald auf der anderen Flussseite und waren um die ortskundige Begleitung ausgesprochen dankbar. Das Gepäck wurde von Pferden getragen, im leichteren Gelände konnte auch jeweils einer von uns reiten.

Der Guide brachte uns zum Grenzposten, wo unsere Erlaubnis kontrolliert worden ist, und noch ein Stück weit bergauf. Dann verabschiedete er sich und wir blieben alleine inmitten der wunderschönen, wilden Natur – und er stieg ab einem Unfall entgegen.

Am Fluss angekommen, wollte er nicht erneut über den dichten Wald, Wasser und Schlamm hindurch. Er versuchte also den Fluß, den er bestens kannte, reitend zu queren – ein Vorhaben, welches uns, Stadtbewohner, bereits beim Gedanken an diesen Fluss erschaudern lässt. Das Pferd namens Champion, welches etliche Trophäen in den traditionellen Pferderennen gewonnen hatte, trat in ein Loch, stürzte und den Menschen spülte es den Fluss hinunter. Rund 500m tiefer schaffte er es, verletzt, sich auf die Steine zu retten. Champion kam gesund heraus.

Es ging per Hubschrauber in die nächste Großstadt auf die Intensivstation, wo sich der Verletzte noch befand, als wir eine Woche später abgestiegen und davon erfahren haben. Doch anstatt sich zu erholen, rief er, sobald es ging, unseren Fahrer Murab an: Er schulde den Ausländern – uns – noch rund 7 Euro Wechselgeld, Murab möge sie uns doch bitte geben. Und obwohl es für uns natürlich nicht in Frage kam, wollte Murab bei der ersten Gelegenheit 20 Lari weniger für irgendeine Fahrt… Es war eine bewegende, unglaubliche Geschichte über die Menschen, die wir in Swanetien kennen gelernt haben. Und sie war nicht die einzige!

Bereits vor dem Start zur Ushba sprachen wir mit unserem Gastgeber, selbst Wanderguide, über den Berg. Es war schon Abend, wir wollten noch kurz ins Zentrum zum Essen. Vakho, der Gastgeber, fuhr ohne uns etwas zu sagen durch die Ortschaft, fand jemanden aus der georgischen Gruppe, die die Ushba vor einigen Tagen versucht, aber nicht erreicht haben, fand dann uns gemütlich beim Abendessen in einem Lokal sitzend und dolmetschte, bis wir den Jungs ausreichend Fragen gestellt haben! Dabei wollten sich die beiden nicht einmal zum Abendessen einladen lassen, Vakho sagte nur, wir seien doch seine Gäste und nicht andersherum…

Es ist früher Nachmittag und wir stehen vor einem reissenden Bach mitten im Zustieg. Die Hitze und häufiger Regen ließen auch die lokalen Flüsse anschwellen, selbst über diesen kleinen Bach kamen wir nicht ohne ein Abenteuergefühl – am Seil gesichert, in Unterwäsche und letztendlich ordentlich nass. Der Pfad durch den Wald ist steil und feucht, die Wiesen erneut unglaublich üppig, was wahrscheinlich der hohen Feuchtigkeit zu verdanken ist. Am Himmel braute sich etwas Böses zusammen, wir näherten uns der ersten guten Lagermöglichkeiten und standen plötzlich vor einem kleinen Bergsteigerfriedhof.

„in der Wand schmilzt der Schnee (…)“ – die vier ausgeblichenen Zeilen auf Russisch, welche die Leidenschaft, die Tragödie und den Schmerz so stark und lakonisch zum Ausdruck bringen. Wir hielten kurz inne, jeder schweigend für sich.

Der Regen war heftig. Das Einwandzelt verbog sich im Wind, durch die Planen presste es Wassertröpfchen. In den Ecken sammelten sich immer tiefere Pfützen, sodass wir irgendwann angefangen haben, es mit Hilfe unserer ohnehin klatschnassen Socken rauszuschaffen. Werden die Schlafsäcke noch trocken? War meine Einschätzung, bei dem instabilen Wetter zu starten, doch zu optimistisch?

Es regnete, nicht mehr so stark, auch die gesamte Nacht und fast den ganzen nächsten Tag durch. Das Gelände wurde anspruchsvoller, wir suchten unseren Weg durch den Eisbruch, packten das Seil immer wieder ein und aus, kletterten schuttbedeckte Hügel und versuchten, uns im dadurch ausgelösten Steinschlag nicht zu verletzen. Am nächsten Tag relativ entspannt (noch gute Schneebrücken) den zweiten Teil des Bruchs zurück gelegt, standen wir noch recht früh am Tag auf dem Ushba-Plateau: So sehr ich mich darüber gefreut habe, so ungemütlich war es – es pfiff ein starker, kalter Wind und selbst in unseren wärmsten Sachen wurde es eisig. Wir bauten deswegen eine kräftige Schneemauer als Schutz für die Zelte und krochen schnell hinein – unglaublich, dass wir keine 48h vorher noch unter der Hitze gelitten haben.

Gipfeltag

Wie schon erwähnt, bedeutet mir die Ushba einiges. Umso unglaublicher und auch unheimlicher war es, am Abend den Rucksack für den frühen Start zu packen. Die ersten Meter haben wir bereits am Abend erkundet, dann erreichten wir die erste Eisflanke, es begann das Neuland und wir zu sichern.

Lukas, die Eiseidechse, stieg voraus. Er legte auch ein ordentliches Tempo vor, sodass wir, Nachsteiger, gerade mit brennenden Waden und aus der Puste nach einem 60m-Bergaufsprint am Stand angekommen, nur noch seine Steigeisen von unten sahen. Nur einmal habe ich es geschafft, ihn abzulösen.

Lukas, die Eiseidechse, stieg voraus. Er legte auch ein ordentliches Tempo vor, sodass wir, Nachsteiger, gerade mit brennenden Waden und aus der Puste nach einem 60m-Bergaufsprint am Stand angekommen, nur noch seine Steigeisen von unten sahen. Nur einmal habe ich es geschafft, ihn abzulösen.

Die Natur schenkte uns einen unbeschreiblich schönen Sonnenaufgang, danach wurde es aber ungemütlich. Die Ushba verhüllte sich in Wolken, wir sahen nicht einmal den Vorsteiger, kühl und windig war es sowieso. Das schlägt auf die Stimmung – alles erscheint bedrohlich. Und während Lukas und ich solches Wetter zwar nicht lieben, aber zumindest gut kennen, fühlte sich unser dritter Partner zum einen physisch und zum anderen aufgrund des mäßigen Wetters und des steilen Geländes nicht wohl.

Was machen wir nun? Was ist vertretbar? Wie schlecht geht es ihm und wie können wir es verbessern? Sollten wir jetzt umdrehen? Wie immer in solchen Situationen stehen auf der einer Seite der Waage die Vorsicht und die Sorge und auf der anderen die in diesem Fall einzige Chance auf den Gipfel. Wir sprachen intensiv darüber, ich passte auf jede Handbewegung der Begleitung auf und sobald wir auf dem Gipfelgrat ankamen und etwas flacher stehen konnten besprachen wir uns zu dritt. Nach Erledigung eines physiologischen Vorganges ging es jedoch besser und es wurde der Wunsch geäußert, es weiter zu versuchen.

Man liest immer wieder, dass der Gipfelgrat der Ushba nicht unterschätzt werden sollte. Er ist flach bis wellig, schmal und teilweise recht ausgesetzt. Die Schlüsselstelle ist dabei die Umgehung eines Gendarmes. Je nach Verhältnissen gibt es mehrere mögliche Wege, wir gingen relativ weit in der rechtsseitigen Flanke, es sollte aber auch ein Umklettern direkt unterhalb des Felsaufbaus möglich sein. Im Aufstieg ging Lukas souverän voran; im Abstieg holte der von mir abgelassene Harmen aus Versehen die Zwischensicherungen raus und auch ich bekam die Gelegenheit, bis auf zwei recht provisorische Schneeanker am „Stand“, ungesichert abzuklettern und zu traversieren.

Irgendwann legten wir das Seil ab und es ging etwas schneller voran. Trotzdem stellte Lukas die berechtigte Frage: Schaffen wir es noch? Im Nebel sahen wir immer noch keinen Gipfel, der Weg zurück ist lang und die Rest-Power unseres Begleiters schwer einzuschätzen. Er habe sich damit abgefunden, umzudrehen, Harmen und ich waren uns aber einig: Es funktioniert. 15min später saßen wir auf dem spitzen Gipfel.

Der Abstieg zog sich, lief aber bis auf diese eine beschriebene, unangenehm abzukletternde Seillänge problemlos. Die letzte Stunde schaute sogar die Sonne kurz vorbei und es wurde uns zum ersten Mal an diesem Tag warm. Die letzten Meter zum Zelt, im warmen Abendlicht, mit der wunderschönen Aussicht auf Elbrus und Shkelda, sind kaum zu beschreiben. Wie auch die Leistung derer, die damals, 1961, die erste vollständige Überschreitung der Ushba (Nord-Süd) und (!) des beeindruckenden Shkelda-Massivs (!!) geschafft haben. Die Traverse ist ein Meilenstein in der Geschichte des Alpinismus und wurde meines Wissens so nie wieder wiederholt; aktuell soll Shkelda aufgrund des Steinschlags gefährlich sein und wird extrem selten begangen.

Der Abstieg lief bei bestem Wetter um einiges angenehmer als der Zustieg, aber auch um einiges heikler: Die Spaltensituation im Eisbruch hat sich grundlegend verändert. Einmal baumelte ich mit beiden Beinen in der Luft und schaffte es nur mit Mühe, auf eine Eisinsel herauszukriechen. Irgendwann war der spannende Teil des Abstiegs jedoch vorbei und nur noch der flache, schuttbedeckter Gletscher vor uns.

An der Grenzstation im Wald wurden wir zum Frühstück eingeladen. Schwarzer georgischer Tee, Fladenbrot und der sehr aromatische swanetische Honig wanderten auf den Tisch und wir ließen uns nicht zweimal rufen. Weiter unten staunten wir noch einmal: In der Zwischenzeit wurde ein Pfad durch den Wald gelegt und einige keine, aber gute Holzbrücken über die Zuflüsse gebaut. Der Tourismus, unter anderem der Aufstieg zum Ushba-Gletscher, ist für die Region enorm wichtig und da die große Brücke nicht so schnell ersetzt werden kann, wurde erfreulich schnell eine Zwischenlösung geschaffen.

In den nächsten Tagen besuchten wir das UNESCO-Kulturerbe Dorf Ushguli (lohnend, allein schon wegen der Fahrt dahin, retour mit einem 4×4 Minibus kostet 35 Lari=12 Euro), wuschen und trockneten die Sachen und probierten ein Gericht nach dem anderen. Dabei ist die Bar Laila auf dem Zentralplatz der typische Anlaufort für ausländische und einheimische Touristen, das Essen dort ist etwas teurer, die Bedienung auf dem europäischen Niveau und die Küche genauso lecker wie in den anderen Esslokalen in Mestia. Abends wird außerdem Musik gemacht; der georgische nationale Gesang ist ein Erlebnis an sich und wird für mich ein kunstvoller Soundtrek für die gesamte Reise bleiben.

Zanner-Gletscher-Versuch

„Es könnte schwierig werden, den Fluss zu queren“ – die Grenzbeamten wussten genau, wo wir hinwollen, meinten aber, dass die Gegend schwer erreichbar ist. „XY ist vor ein paar Wochen über den Zannergletscher mit dem Hubschrauber geflogen….ihr müsst schon vor Ort schauen, ob es geht, die Eisverhältnisse ändern sich ständig“. Nachdem wir gut von der Ushba runter kamen, war das Gespräch noch wohlwollender, die Skepsis schwang jedoch spürbar mit. Lukas und ich haben beschlossen, es zu versuchen. Harmen entschied sich für eine kurze Trekkingrunde und musste dann auch schon wieder zurück nach Deutschland.

Es wurde zu einem Abenteuer. Ein Zustieg im Regen über einen Pfad, der kaum existiert. Nasses Gebüsch, durch welches wir teilweise auf allen Vieren gekrochen sind. Feuchte, abschüssige Passagen im Grünen, die nach unten hin gefühlt senkrecht im donnernden Fluss enden und in den Alpen mit Sicherheit keine TÜV-Zulassung bekommen würden. Eine Schlucht wird über einen eingeklemmten Block und eine gute, aber trotzdem gruselige Holzleiter überwunden, um danach über die nassen Felsen erneut in den steilen Wald zu kommen. Bereits in den ersten ein paar Stunden durften wir einiges an Durchhaltevermögen auspacken, standen dann vor dem besagten Fluss und fanden keine Furt.

Es wurde zu einem Abenteuer. Ein Zustieg im Regen über einen Pfad, der kaum existiert. Nasses Gebüsch, durch welches wir teilweise auf allen Vieren gekrochen sind. Feuchte, abschüssige Passagen im Grünen, die nach unten hin gefühlt senkrecht im donnernden Fluss enden und in den Alpen mit Sicherheit keine TÜV-Zulassung bekommen würden. Eine Schlucht wird über einen eingeklemmten Block und eine gute, aber trotzdem gruselige Holzleiter überwunden, um danach über die nassen Felsen erneut in den steilen Wald zu kommen. Bereits in den ersten ein paar Stunden durften wir einiges an Durchhaltevermögen auspacken, standen dann vor dem besagten Fluss und fanden keine Furt.

Kalt und durchnässt, schlug ich vor, bis zum Morgen zu warten. Blitzschnell stand das Zelt im Wald und Lukas hatte eine brillante Idee – Feuer zu machen. Er als Fachmann und ich als Ex-Pfadfinderin, da sollte es doch kein Problem sein, im Regen ein gemütliches Feuerchen zu entfachen, was auch relativ schnell geschah. Den Rest des Tages trockneten und wärmten wir uns ab, liefen noch das eine oder andere Mal zum Fluss, diskutierten die Möglichkeiten und aßen mit viel Appetit den von einer ukrainischen Gruppe geschenkten, typisch ukrainischen Speck – vielen Dank!

Mit Rucksack bringe ich gut einen Zentner auf die Waage. Was beim Klettern nicht unbedingt förderlich, hilft bei den Flussquerungen, zudem durfte ich gerade in Patagonien schon das eine oder andere Mal dadurch. Also bauten Lukas und ich eine ordentliche Sicherung, suchten uns eine geeignet erscheinende Stelle aus, ich packte alles bis auf die Unterwäsche und die Wasserschuhe in meinen wasserdichten Rucksack ein und los ging es. Die ersten Schritte, das Wasser reichte nur leicht über die Knie, waren unproblematisch. In der Hauptströmung angelangt, tastete ich mich voran, behielt eine Zeit lang noch das Gleichgewicht, trat dann aber tiefer, spürte plötzlich den enormen Druck des Wassers gegen die Rippen und war im Nuh komplett im Wasser. Das Seil spannte sich, nach einem kurzen Kampf krabbelte ich, unter dem Rucksack flach auf dem Bauch liegend, auf den nächsten Stein und dann langsam zurück auf das Ufer.

Mit Rucksack bringe ich gut einen Zentner auf die Waage. Was beim Klettern nicht unbedingt förderlich, hilft bei den Flussquerungen, zudem durfte ich gerade in Patagonien schon das eine oder andere Mal dadurch. Also bauten Lukas und ich eine ordentliche Sicherung, suchten uns eine geeignet erscheinende Stelle aus, ich packte alles bis auf die Unterwäsche und die Wasserschuhe in meinen wasserdichten Rucksack ein und los ging es. Die ersten Schritte, das Wasser reichte nur leicht über die Knie, waren unproblematisch. In der Hauptströmung angelangt, tastete ich mich voran, behielt eine Zeit lang noch das Gleichgewicht, trat dann aber tiefer, spürte plötzlich den enormen Druck des Wassers gegen die Rippen und war im Nuh komplett im Wasser. Das Seil spannte sich, nach einem kurzen Kampf krabbelte ich, unter dem Rucksack flach auf dem Bauch liegend, auf den nächsten Stein und dann langsam zurück auf das Ufer.

Wir überlegten, was wir noch machen können. Eine Woche vorher querte eine russische Trekkinggruppe den Fluss; sie fällten dafür zwei Baumstämme (eine Axt mitzunehmen ist bei anspruchsvollen Trekkingtouren im Osten üblich), die wir noch liegen sahen, die uns aber nicht weiterhalfen, weil der Pegel bei Hitze der letzten Tage und dem anhaltenden Regen seit dem Vortag angestiegen schien. Wir sahen für uns kaum eine Chance, zudem hätten wir möglicherweise auch zurück über diesen Fluss gemusst. „Ich möchte nicht, dass du da wieder reingehst“ – Lukas brachte es auf den Punkt und setzte ein Ausrufezeichen an unsere inzwischen mehrjährige Bergpartnerschaft. Abenteuer und Herausforderungen – ja, absehbare Probleme – nein. Wir packten zusammen und stiegen, nun doch irgendwie entspannter, wieder ab.

Tetnuldi-2

Erneut geduscht und satt, beschlossen wir, dem Tetnuldi noch einen Blitzbesuch abzustatten. Am späten Vormittag brachte uns der Vater unseres Gastgebers, ein ehemaliger hoher Funktionär, erneut die Skipiste hinauf. Unterwegs erzählte er von alten Zeiten. Vom Ausnahmebergsteiger Michail Khergiani, der unter anderem alpine Geschichte geschrieben und letztendlich in den Dolomiten auch verunglückt ist, als bei einer Erstbegehung der Steinschlag sein Seil durchtrennt hatte. Khergiani, dessen Haus-Museum in Mestia durchaus einen Besuch wert ist, kletterte nicht nur selbst, sondern trainierte auch die damalige Klettermannschaft der Sowjetunion. Unser „Fahrer“ war damals ein Mitglied dieser Mannschaft und entführte uns förmlich in jene, uns unbekannte, Welt. Interessanterweise erzählte uns wenige Monate später ein begnadeter deutscher Kletterer, heute Betreiber einer beliebten Kletterhalle und damals Mitglied der deutschen Nationalmannschaft in Felsklettern von den selben Wettkämpfen auf der Halbinsel Krim – „Ach die Sowjets….die kletterten uns allen weg. Mir war es aber wichtiger, besser als meine Mitstreiter aus Süddeutschland zu sein“.

Diesmal waren wir relativ weit oben (ca. 3150m) ausgesetzt und liefen leicht absteigend querfeldein über die Wiesen. Das bereits bekannte Geröllfeld kostete erneut Zeit, auch danach zog sich der Weg etwas – der Schnee war weggeschmolzen und der Zustieg sah völlig anders und weniger schön aus. Trotzdem waren wir am Nachmittag auf dem Plateau und bereiteten alles für den Gipfelgang vor. Parallel zu uns war eine größere ukrainische Gruppe, eine georgische und eine lettische (?) Seilschaft sowie vier Österreicher unterwegs.

Als wir am Morgen gegen 04:30 losgingen, sahen wir bereits weit vor uns die Stirnlampen der spurenden Georgier und die der Österreicher dahinter. Die anderen waren auch schon wach, brauchten aber noch etwas. In der guten Spur stieg es sich bequem, obwohl ich mich seit dem Vortag nicht sehr gut fühlte. Ist man auf dem Grat angekommen, steigt man zuerst über einen felsdurchsetzten Rücken hinauf, welcher schwieriger aussieht als er in Wirklichkeit ist, dann über die ein oder andere gemischte Stelle und erreicht irgendwann den schmalen Firngrat.

Im immer stärker werdenden Wind und einer sehr beeindruckenden Schneefahnen-Stimmung ging es an allen drei voraussteigenden Seilschaften vorbei zum Gipfel. Wir waren die einzigen Akklimatisierten und kamen gut voran, Lukas übernahm irgendwann das Spuren und erreichte als Erster den Gipfel. Es war äußerst ungemütlich und da die Körperreserven bei dem Wetter sehr gering sind, beeilten wir uns nach einem Gipfelbild direkt runter. Über den scharfen Grat abzusteigen ist nicht meine Lieblingsübung und dauert etwas, die uns entgegenkommenden Seilschaften wirkten jedoch zu müde, um sich über meinen Abstiegsstil lustig zu machen. Besonders die letzten zwei, ebenfalls mit einem Seil verbunden, schienen unsicher und erschöpft. Wir fragten sie, ob wir ihnen irgendwie helfen können – nein – und stiegen weiter ab.

Schon am Mittag am Zelt angekommen, diskutierten wir, ob wir sofort absteigen oder für noch eine Nacht bleiben. Lukas wollte die Zeit in den Bergen noch etwas genießen, ich war dafür, den doch etwas riskanten Abstieg direkt hinter uns zu bringen und somit den Steinschlag im Abstieg (durch andere Gruppen), Wetterkapriolen usw. vermeiden. Und dann fiel der Satz, den wir beide wohl nie vergessen werden: „Sollte einer von denen (die noch oben sind) ein Problem bekommen, wird ihnen keiner helfen können – die anderen sind alle hundemüde.“ Ich antwortete, dass bisher doch alles gut und es auch kein Grund sei, oben zu bleiben. Wir stiegen ab und bauten das Zelt auf einer schönen Wiese neben dem Zelt einer jungen Frau auf. In einem kurzen Gespräch – nun waren auch wir hundemüde – erfuhren wir, dass ihr Mann einer von denen ist, die in dieser letzten Seilschaft am Berg war. Dann verzogen wir uns ins Zelt; es hat heftig gewittert und wir beide waren ausgesprochen froh, doch nicht mehr am Berg zu sein.

Die Tragödie, von der wir noch nichts wussten, war bereits im vollen Gange. Es gab einen Seilschaftssturz – kein Wunder bei den heiklen Schneeverhältnissen, später Uhrzeit und müden Menschen -, wobei sich eine Person schwer und eine leicht verletzt hatte. Der leichter Verletzte konnte noch am Abend vor der Wetterverschlechterung ausgeflogen werden, der andere bekam warme Sachen und sollte warten. Eine Woche später wird er tot geborgen… der Mann der Frau, die neben uns zeltete.

Hätten wir es verhindern können, wären wir dort oben geblieben? Ich weiß es nicht. Haben die Österreicher, von denen mindestens zwei Bergführer waren, versucht zu helfen? Bestimmt. Wäre ein energischerer Eingriff schon auf dem Grat, als wir gesehen haben, wie müde und unsicher die zwei unterwegs waren, sinnvoll gewesen? Ich glaube nicht; zu fest war ihr Wille, hinaufzusteigen. Ich denke auch nicht, dass wir etwas falsch gemacht haben. Man kann nicht rein provisorisch anders handeln nur weil die anderen, denen es an sich gut geht, vielleicht ein Problem bekommen könnten (oder doch?). Trotzdem ist das Gefühl ungut und es drängen sich Fragen auf.

Keine 48h nach dem Start waren wieder an der Skipiste und da wir wussten, dass Murab mit seinem nicht-4×4-Wagen Mühe haben wird, hier hinauf zu fahren, stiegen wir ihm entgegen ab. Als die vereinbarte Abholzeit vorbei war, wurden wir langsam beunruhigt und riefen ihn schließlich an. „Anna! Ich bin ganz oben!“ – während wir uns um seinen Wagen Gedanken machten, sagte er sich, „die zwei sind doch bestimmt müde nach dem Berggang“, organisierte sich zwei Jungs, die er zum Beschweren der Hinterachse mitnahm, und fuhr die Piste ganz hinauf!!! Noch ein Beispiel dieser unglaublichen Menschen hier, für die die Gastfreundschaft über alles geht. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie lange es dauert, bis der Tourismus diese über Jahrhunderte von der Außenwelt unberührte Region zum Negativen verändert. Aufzuhalten ist dieser Prozess leider mit Sicherheit nicht.

Die Rückreise

Von Mestia ging es mit einem Minibus nach Batumi, wo wir nach etlichen Stunden (8?) ankamen. Da wir eine Unterkunft brauchten, ließen wir uns bewusst von einem Vermittler „abschleppen“, der uns einen Vermieter zuwies. Das Zimmer befand sich in seiner privaten Wohnung, wobei die anderen zwei seine Familie bewohnte. Hervorragend gelegen, ist das Viertel wie auch mindestens 90% der Stadt, nur als Slam zu bezeichnen. Niemals hatte ich die mir so gut bekannten Plattenbauten in so einem heruntergekommenen Zustand gesehen. Das Gefühl, dort und vor allem bei einer Familie zu übernachten, war nicht gut. Ich wusste allerdings, dass es üblich ist, in Strandorten die Unterkünfte so zu mieten und auch war das Zimmer an sich und die Gastgeber ok. Also blieben wir für eine Nacht, gingen an den Strand und fuhren am nächsten Tag nach Tiflis.

Batumi wirbt damit, ein zweites Abu-Dhabi werden zu wollen. Die luxuriösen Wolkenkratzer der Meerespromenade (die meisten davon sind noch Rohbauten) und die schönen Parkanlagen sind dabei nur die Außenfassade. Dahinter verbirgt sich jede Menge Elend und man muss sogar als Tourist Nerven haben, sich dem auszusetzen.

Die Bahn Batumi-Tiflis ist ein Geschenk (?) der EU und der SBB und moderner als jede Bahn, die durch Deutschland fährt. Nur der etwas breitere Gang erinnert daran, wo man sich befindet – in der Sowjetunion sind die Gleise um 10cm breiter. An die weitere Rückreise kann ich mich kaum erinnern – alles war pünktlich und entspannt. Danke dafür!

Georgien war eine besondere Reise für mich. Eine Reise ein wenig nach Hause, in die alten Zeiten. Denn während ich mich in meinem Geburtsland wahrscheinlich nicht mehr zurechtfinden werde, sah ich hier noch Einiges, was mir vertraut war. Und natürlich blieb ich begeistert vom Kaukasus: Dieses Gebirge ist wild und verlangt nach wie vor den kompletten Alpinisten, die technischen Skills sind hier nur die Spitze des Eisbergs. Und egal, wohin es mich in den nächsten Jahren verschlägt…. es würde mich unglaublich freuen, irgendwann wieder nach Swanetien zu kommen.